Les gaz à effet de serre (GES), ou greenhouse gases (GHG) en anglais, sont des gaz présents dans l’atmosphère qui contribuent au changement climatique. Pour les entreprises, la mesure de ces émissions est devenue un enjeu réglementaire, financier et stratégique, car elle conditionne la conformité aux cadres de reporting, l’accès aux financements et la crédibilité des engagements climatiques.

Dans ce contexte, le GHG Protocol s’est imposé comme le référentiel international pour la comptabilisation et le pilotage des émissions carbone (GES). Il fournit un cadre méthodologique commun, reconnu à l’échelle mondiale, permettant aux entreprises de mesurer et structurer leurs émissions de GES pour assurer la transparence des effets de leurs activités.

Comment mesurer et piloter les émissions de GES ou émissions GHG de manière fiable et concrète ? Le protocole GHG est un outil clé : définition, scope, méthodologie et avantages, ETERNITY Systems vous explique tout pour utiliser efficacement ce référentiel.

- Le GHG protocol en résumé

- Qu’est-ce que le GHG Protocol ?

- Quelle est la différence entre le GHG Protocol et le Bilan Carbone ?

- Quels sont les objectifs du GHG Protocol ?

- Sur quels principes repose le Greenhouse Gas Protocol ?

- Quels sont les 3 scopes définis par le GHG ?

- Quels sont les avantages du Greenhouse Gas Protocol pour les entreprises ?

- En quoi consiste la méthodologie du GHG Protocol ?

- Quelle méthode de comptabilité carbone choisir pour mesurer ses émissions de GES ?

- Questions fréquentes

Le GHG Protocol en résumé

- Le GHG Protocol est le cadre méthodologique internationalement reconnu pour mesurer, comptabiliser et piloter les émissions de gaz à effet de serre des organisations publiques et privées.

- Il structure les émissions en trois périmètres, appelés Scopes 1, 2 et 3, afin de distinguer les émissions directes et indirectes et de mieux comprendre l’origine des émissions.

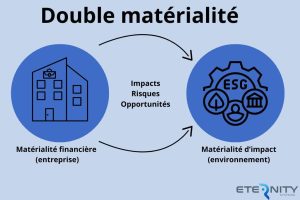

- La mesure de ces émissions est devenue un enjeu réglementaire, financier et stratégique, et constitue également un pilier central des stratégies RSE, en fournissant des indicateurs mesurables et comparables pour piloter la performance environnementale.

- Il fournit une méthodologie commune pour mesurer, comparer et suivre les émissions dans le temps.

Qu’est-ce-que le GHG Protocol ?

Le Greenhouse Gas Protocol, aussi appelé Protocole sur les Gaz à Effet de Serre, permet aux entreprises de produire des informations fiables pour construire une stratégie efficace pour gérer et réduire les émissions de GES. C’est un ensemble de standards, de guides méthodologiques, d’outils et de formations développés pour fournir un cadre normalisé à l’échelle mondiale pour mesurer, comptabiliser et gérer les émissions de gaz à effet de serre des organisations du secteur public et privé.

Ce cadre couvre l’ensemble des activités de l’entreprise qui génère des émissions, incluant :

- Les opérations directes, c’est-à-dire l’ensemble des activités, installations et équipements pour lesquels l’entreprise exerce un contrôle opérationnel ou financier.

- Les consommations énergétiques pour assurer le fonctionnement des activités de l’entreprise.

- La chaîne de valeur, c’est-à-dire l’ensemble des activités, flux et acteurs situés en dehors du contrôle direct de l’entreprise mais liés à ses activités économiques.

- Les actions de réduction des émissions mises en œuvre et dont l’impact environnemental peut être suivi dans le temps.

Le GHG Protocol a été élaboré par le World Business Council for Sustainable Development WBCSD et le World Resources Institute WRI pour standardiser la comptabilisation des émissions de GES. Pour les entreprises, le document de référence est le GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, qui définit les règles applicables.

Quelle est la différence entre le GHG Protocol et le Bilan Carbone ?

Le GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) et le Bilan Carbone sont deux cadres de référence pour la comptabilité carbone, mais ils n’ont pas la même finalité :

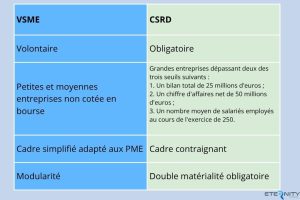

- Le GHG Protocol est un standard international de comptabilité et de reporting des émissions, développé à la fin des années 1990. . Il s’est progressivement imposé comme le standard international le plus utilisé pour la comptabilité carbone. Il constitue aujourd’hui la base méthodologique de nombreux cadres de reporting internationaux, tels que le CDP ou la CSRD en Europe.

- Le Bilan Carbone est une méthode de diagnostic et d’aide à l’action, développée en 2004 par l’ADEME, historiquement conçue pour engager les organisations dans une trajectoire de réduction des émissions. Il constitue la méthode de référence en France, particulièrement adaptée au contexte réglementaire national notamment les obligations de Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) prévues par le Code de l’environnement.

Quels sont les objectifs du GHG Protocol ?

Le protocole des GES a été conçu autour de cinq objectifs fondamentaux, dont la finalité est d’harmoniser la comptabilité carbone à l’échelle mondiale en :

- Établissant un inventaire fidèle et représentatif des émissions : le premier objectif du GHG Protocol est d’aider les entreprises à produire un inventaire de GES qui reflète de manière juste et fidèle la réalité de leurs émissions.

- Simplifiant la comptabilité carbone en réduisant les coûts : en harmonisant les pratiques, il permet de réduire les coûts et la complexité liés à la collecte des données, au calcul des émissions et à la consolidation des résultats, en particulier pour les organisations opérant dans plusieurs pays.

- Fournissant une base d’informations pour la stratégie climatique : l’inventaire GHG fournit aux entreprises des données exploitables qui permettent d’identifier les principales sources d’émissions et les leviers d’action prioritaires.

- Facilitant la participation aux programmes GES volontaires et réglementaires : en s’appuyant sur un cadre reconnu internationalement, les organisations peuvent répondre plus facilement aux exigences des programmes de reporting, sans devoir recalculer leurs émissions selon des méthodologies multiples.

- Augmentant la cohérence et la transparence du reporting carbone : en imposant des règles communes de périmètre, de classification et de documentation, il permet aux parties prenantes comme les investisseurs ou les clients, de comparer les performances climatiques sur des bases homogènes

Sur quels principes repose le Greenhouse Gas Protocol ?

Pour garantir la crédibilité et la robustesse d’un inventaire GHG, le protocole repose sur cinq principes fondamentaux :

- La pertinence

- La complétude

- La cohérence

- La transparence

- La précision

Pertinence (Relevance) : l’inventaire doit refléter fidèlement les émissions de l’entreprise. L’objectif est de concentrer l’analyse sur les sources d’émissions qui ont un impact réel.

Complétude (Completeness) : toutes les sources d’émissions incluses dans le périmètre défini doivent être prises en compte, qu’elles soient directes ou indirectes. Les omissions ne sont possibles que si elles sont clairement justifiées. Ce principe garantit que l’inventaire ne présente pas une vision partielle ou biaisée des émissions.

Cohérence (Consistency) : les méthodologies de calcul et les périmètres doivent être appliqués de manière cohérente dans le temps pour permettre des comparaisons significatives d’une année sur l’autre et évaluer les progrès.

Transparence (Transparency) : l’information doit être présentée de manière factuelle, cohérente et compréhensible. Toutes les hypothèses, exclusions et méthodologies doivent être documentées et accessibles.

Précision (Accuracy) : les émissions doivent être quantifiées avec le meilleur niveau de précision raisonnablement atteignable. L’objectif est d’éviter les surestimations ou sous-estimations et de réduire les incertitudes. La précision conditionne la crédibilité de l’inventaire et la qualité des décisions qui en découlent.

Quels sont les 3 scopes définis par le GHG ?

Le GHG Protocol structure les émissions en trois périmètres, appelés scopes, afin de distinguer les émissions directes et indirectes et d’éviter les doubles comptabilisations. Les scopes ne hiérarchisent pas les émissions en termes d’importance, mais organisent leur origine :

- Ce que l’entreprise émet directement (Scope 1)

- Ce que l’entreprise génère par sa consommation d’énergie (Scope 2)

- Ce que l’entreprise induit indirectement par sa chaîne de valeur (Scope 3)

Scope 1 : les émissions directes

Le Scope 1 regroupe toutes les émissions directes générées par les activités de l’organisation, c’est-à-dire celles qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. Il s’agit des émissions physiquement émises sur les sites ou par les équipements exploités par l’organisation, sur lesquels elle peut agir directement.

Ces émissions directes incluent notamment :

- La combustion stationnaire : il s’agit des émissions provenant de la combustion de carburants dans des équipements fixes comme les chaudières, les fours ou les turbines.

- La combustion mobile : il s’agit des émissions issues des véhicules de la flotte appartenant à l’entreprise ou contrôlés par elle (voitures, camions, etc.).

- Les émissions de procédés : il s’agit des rejets directs issus de processus industriels ou de réactions chimiques spécifiques (par exemple, la fabrication de ciment ou la production d’aluminium).

- Les émissions fugitives : il s’agit des fuites non intentionnelles de gaz à effet de serre (par exemple, fuites de joints sur des équipements, recharges de systèmes de climatisation).

Scope 2 : les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie

Le Scope 2 correspond aux émissions indirectes issues de la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur achetée par l’entreprise. Bien que ces émissions ne soient pas générées physiquement sur les sites de l’organisation, elles résultent directement de ses besoins énergétiques.

Cela concerne principalement :

- L’électricité achetée

- La chaleur ou la vapeur fournies par des réseaux

- Le froid acheté auprès de tiers.

Le GHG Protocol impose une double approche de reporting pour le Scope 2, afin de refléter à la fois la réalité du système énergétique et les choix d’approvisionnement de l’entreprise :

- L’approche location-based : elle mesure l’impact de la consommation d’électricité sur le réseau électrique auquel l’entreprise est connectée. Elle utilise pour cela l’intensité carbone moyenne de ce réseau, indépendamment des choix d’approvisionnement spécifiques.

- L’approche market-based : elle mesure l’impact des choix d’achat d’énergie. C’est-à-dire qu’elle reflète les émissions de l’électricité que l’entreprise choisit d’acheter via des instruments contractuels, comme des certificats d’attributs énergétiques (Garanties d’Origine), des contrats d’achat directs (PPA) ou des tarifs “verts”. Cette méthode permet de valoriser les efforts d’approvisionnement en énergies renouvelables.

Scope 3 : les autres émissions indirectes de la chaîne de valeur

Le scope 3 englobe toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur de l’entreprise, tant en amont (fournisseurs) qu’en aval (clients), et qui ne sont pas incluses dans le Scope 1 et 2. Le Scope 3 représente souvent entre 70% et 80% des émissions d’une entreprise.

La comptabilisation des émissions de Scope 3 est fortement encouragée mais pas obligatoire dans le dans le Corporate Standard, mais il est de plus en plus requis par les réglementations (comme la CSRD en Europe) et les parties prenantes. Les principales catégories d’émissions du scope 3 incluent :

- Les achats de biens et de services.

- Le transport et la distribution sont réalisés par des prestataires externes.

- Les déplacements professionnels

- L’utilisation des produits vendus par les clients,

- La fin de vie des produits et le traitement des déchets.

Ce périmètre représente souvent la part la plus importante de l’empreinte carbone d’une entreprise, mais il est aussi le plus complexe à mesurer. C’est là que se nichent les principaux risques climatiques de la chaîne de valeur tels que la dépendance à des fournisseurs énergivores ou les risques réglementaires sur l’usage des produits, mais aussi les plus grands leviers d’innovation et de différenciation concurrentielle, tels que l’écoconception par exemple.

Ce périmètre est de plus en plus scruté dans le cadre des réglementations environnementales, notamment en France avec la Loi AGEC, qui renforce les exigences de transparence sur l’impact environnemental des produits, leur fin de vie et les modèles de consommation.

Quels sont les avantages du Greenhouse Gas protocol pour les entreprises ?

Pour entreprise, adopter le protocole GHG permet de répondre à plusieurs avantages stratégiques :

- Renforcer la confiance et la crédibilité auprès des parties prenantes : l’utilisation d’un standard mondialement reconnu renforce la confiance des parties prenantes (investisseurs, clients, régulateurs) dans la démarche de reporting de l’entreprise. Cela permet aux entreprises d’améliorer leur image de marque et leur marque employeur.

- Détecter les opportunités de réduction des émissions : adopter le protocole des gaz à effet de serre permet d’identifier les risques, de stimuler l’innovation pour développer des produits et services bas-carbone et de détecter des possibles d’économies d’énergie.

- Avoir un avantage concurrentiel : une entreprise qui maîtrise son empreinte carbone se positionne comme un leader en matière de développement durable, ce qui peut faire la différence sur des marchés de plus en plus exigeants sur les critères environnementaux. Autrement dit, il permet aux entreprises de mieux comprendre leur situation face aux programmes réglementaires en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

- S’aligner sur les autres standards de reporting extra financier : mettre en place un reporting conforme au GHG Protocol prépare l’entreprise aux futures réglementations sur le climat et le reporting extra-financier, comme la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dans un contexte réglementaire européen en évolution, notamment avec le PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), disposer d’un inventaire GHG structuré devient un prérequis pour anticiper les exigences liées à l’empreinte carbone des emballages et à la réduction des déchets.

En quoi consiste la méthodologie du GHG Protocol ?

La méthodologie du GHG Protocol repose sur trois étapes structurantes :

- Définir les périmètres de reporting

- Calculer les émissions de gaz à effet de serre

- Assurer leur suivi dans le temps.

Étape 1 : Définir les périmètres de reporting

La première étape consiste à déterminer ce qui doit être inclus dans l’inventaire GHG selon deux niveaux de périmètre :

- Le périmètre organisationnel : Il s’agit de définir quelles entités (filiales, coentreprises, etc.) sont incluses dans l’inventaire. Cela se fait par deux approches : l’une par participation au capital qui consiste à comptabiliser les émissions au prorata de la part détenue dans chaque entité. L’autre par contrôle, qui consiste à comptabiliser 100 % des émissions des entités sur lesquelles l’entreprise exerce un contrôle financier ou opérationnel.

- Le périmètre opérationnel : une fois le périmètre organisationnel défini, l’entreprise doit identifier l’ensemble de ses émissions et les catégoriser en Scope 1, 2 et 3.

Étape 2 : calculer les émissions de gaz à effet de serre

Il s’agit de quantifier les émissions associées aux activités incluses dans les périmètres de manière logique :

- Identifier les sources d’émissions au sein des périmètres définis (par exemple chaudière à gaz, consommation d’électricité, déplacements en avion).

- Collecter les données d’activité pour chaque source (par exemple m³ de gaz naturel, kWh d’électricité, km parcourus).

- Choisir les facteurs d’émission pertinents. Un facteur d’émission convertit une donnée d’activité en émissions de GES (ex: kg CO2e / kWh).

- Appliquer la formule de calcul : Données d’activité × Facteur d’émission = Émissions de GES.

Étape 3 : suivre les émissions dans le temps

La troisième étape vise à transformer l’inventaire GHG en outil de pilotage dans la durée. Pour faire cela, il faut dans un premier temps définir une année de référence, qui sert de point de comparaison pour mesurer l’évolution des émissions et évaluer les progrès réalisés.

Il est aussi obligatoire de mettre en place une politique de recalcul de cette année de référence en cas de changements structurels significatifs (fusions, acquisitions, cessions majeures) afin de garantir que les comparaisons temporelles restent cohérentes et pertinentes.

Quelle méthode de comptabilité carbone choisir pour mesurer ses émissions de GES ?

Il existe plusieurs méthodes de comptabilité carbone selon les objectifs, le périmètre géographique et les exigences réglementaires auxquelles est soumise l’entreprise :

- Le GHG protocol : il constitue le standard de référence à l’échelle internationale. Il est particulièrement adapté aux entreprises opérant sur plusieurs pays, disposant de filiales étrangères ou devant répondre à des exigences de reporting global, notamment auprès des investisseurs. Sa structure en scopes permet une lecture homogène des émissions et une comparabilité internationale.

- Le Bilan Carbone : il est davantage orienté vers un diagnostic opérationnel approfondi, notamment dans le contexte français. Il permet d’analyser finement les dépendances aux énergies fossiles et de structurer une démarche de réduction des émissions, en intégrant systématiquement l’ensemble des émissions indirectes significatives. Il est souvent utilisé comme outil interne de pilotage et de mise en action.

- La norme ISO 14064-1 : elle répond à des besoins de formalisation et de vérification par un tiers. Elle est privilégiée lorsque l’entreprise doit démontrer la conformité de son inventaire carbone dans un cadre contractuel, réglementaire ou d’audit, par exemple dans le cadre d’appels d’offres ou d’exigences spécifiques de clients.

- Le Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) : il s’agit cadre réglementaire obligatoire en France pour certaines entreprises et entités publiques. Il vise avant tout la conformité légale et se concentre historiquement sur les Scopes 1 et 2, avec une intégration progressive du Scope 3.

- Pour les PME et ETI, le GHG Protocol peut être articulé avec des cadres de reporting simplifiés, tels que la norme VSME, afin de structurer les indicateurs climatiques de manière proportionnée, tout en conservant une méthodologie reconnue.

De nombreuses organisations combinent un outil de diagnostic opérationnel, comme le Bilan Carbone, avec un cadre de reporting reconnu, tel que le GHG Protocol, afin de concilier :

- Pilotage interne

- Conformité réglementaire

- Comparabilité internationale des données.

La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre conduit les entreprises à repenser en profondeur leurs modes de production, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs modèles opérationnels. Le GHG Protocol fournit le cadre méthodologique pour mesurer ces émissions de manière fiable, structurer le reporting climatique et piloter une trajectoire de réduction cohérente avec les exigences réglementaires et les engagements RSE.

ETERNITY Systems accompagne les entreprises dans cette démarche en apportant une expertise opérationnelle sur les enjeux environnementaux, réglementaires et industriels.

Questions fréquentes

Quand a été créer le GHG protocol ?

Le GHG Protocol a été fondé en 1998, à l’initiative du World Resources Institute (WRI) et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Il a été conçu pour répondre au besoin croissant d’un cadre commun et standardisé de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.

Le GHG Protocol est-il obligatoire pour les entreprises ?

Le GHG Protocol n’est pas obligatoire. En revanche, il constitue la référence méthodologique utilisée par de nombreuses réglementations et cadres de reporting, comme la CSRD, le CDP ou les standards internationaux de durabilité. Dans les faits, il est devenu incontournable pour les entreprises soumises à des obligations de reporting climatique.

Quels sont les 7 gaz inclus dans le protocole GES ?

Le GHG Protocol couvre sept gaz à effet de serre reconnus par les accords internationaux :

- Le dioxyde de carbone (CO₂),

- Le méthane (CH₄),

- Le protoxyde d’azote (N₂O),

- Les hydrofluorocarbures (HFC),

- Les perfluorocarbures (PFC),

- L’hexafluorure de soufre (SF₆),

- Le trifluorure d’azote (NF₃).

Leurs émissions sont exprimées en équivalent CO₂ (CO₂e)

Quels sont les 3 types d’émission de gaz à effet de serre ?

Le GHG Protocol distingue trois types d’émissions selon leur origine :

- Les émissions directes (Scope 1), générées par les activités contrôlées par l’entreprise,

- Les émissions indirectes liées à l’énergie (Scope 2), associées à la production de l’électricité, de la chaleur ou du froid achetés,

- Les autres émissions indirectes (Scope 3), issues de la chaîne de valeur amont et aval.

Comment réaliser un inventaire de gaz à effet de serre ?

La réalisation d’un inventaire GES repose sur une démarche structurée en plusieurs étapes :

- Définir les périmètres organisationnels et opérationnels,

- Identifier et collecter les données d’activité,

- Appliquer des facteurs d’émission pour calculer les émissions en CO₂e,

- Assurer le suivi et la transparence des résultats dans le temps.

Le GHG Protocol fournit le cadre méthodologique de référence pour structurer cette démarche de manière fiable et comparable.